Mauricio López // 6 de julio de 2018

Cuando el maestro se toma un aguardiente, en sus ojos se forman pequeños charcos translúcidos de lágrimas que no terminan de derramarse sobre sus mejillas, sino que se quedan ahí, cerca de las carúnculas, como viejos lagos de agua salada infestados por una antigua melancolía.

Es hijo de la fiesta y concubino de la calle; errabundo del centro, pródigo de las cantinas.

Nació a la medianoche del 6 de julio de 1955, en la Clínica Luz Castro de Gutiérrez. Su madre, Fanny Díaz, una advenediza ama de casa de apenas 19 años. Su padre, Nicolás Cervantes Carretero, baterista de la orquesta de Lucho Bermúdez nacido en Santa Lucía, pueblo mocaná del Atlántico que inspiró uno de los bailes tradicionales del Carnaval de Barranquilla.

En un carnaval se conocieron Nicolás y Fanny. Ella, con tan sólo trece años, había salido por primera vez de Sincelejo y quería conocer el mundo a través del mar. Él, Nicolás, ya era adulto y recurrente en el trago y la parranda. Estaba tocando para la Big Band de Lucho Bermúdez cuando vio entrar a la niña al salón.

Alta, flaca, morena de cabello largo. El baterista sintió un pinchazo en el corazón y desentonó en la canción preferida del director, Carmen de Bolívar.

Fanny, esa noche conoció el amor, y años después también logró conocer muchos lugares lejanos del mundo, gracias a la música, a la fiesta.

Lucho llevó su orquesta a Bogotá, para grabar un disco, pero Nicolás, que además era baterista exclusivo de Discos Fuentes, tuvo que trasladarse poco después a Medellín, junto a su esposa.

Vivieron en el barrio El Salvador, cerca de la Loma del Indio. Luego compraron una casa inmensa en La América, con amplios patios y un solar con palos de mango, guayaba, mandarina y aguacate.

En esa casa colonial creció César junto a sus seis hermanos: Esther, Clara, María Teresa, Manuel, Armando y Jaime. Todos vinculados a la música, todos arrastrados por la fiesta.

Casi desde la cuna, la prole aprendió a tocar todos los instrumentos musicales posibles: clarinete, oboe, trompeta, flauta, timbales, batería. Los ocho desfilaron fueron desfilando sin reparo por el Conservatorio de Música de la Universidad de Antioquia, cuando este estaba ubicado en el edificio que hoy funge como Registraduría.

Esos años en La América fueron idílicos. Nicolás era exitoso y Fanny se la pasaba feliz, cantando de la mañana a la noche. Los niños, embelesados con toda la fiesta que les tocaba vivir cada fin de semana, soñaban con ser músicos y viajar por el mundo.

Sin embargo, a medida que fueron creciendo tomaron consciencia del peso que conllevaba una vida de parranda. Las mujeres siguieron el ejemplo de la madre y eligieron otras profesiones.

Los hombres siguieron la estela del padre. Manuel se hizo trombonista y tocó para Fruko y Sus Tesos y Héctor Lavoe; Armando fue baterista de los Hermanos Martelo; Jaime tocó el oboe en sinfónicas y César se hizo saxofonista.

Pedro Nel Arango fue el primer maestro de César, a los 5 años de edad. Le enseñó clarinete. Luego conoció a Gabriel Uribe, quien le enseñó saxofón y flauta traversa. Cuando llegó a la mayoría de edad, el joven músico se inscribió en la carrera de Licenciatura en Educación Musical en la Universidad de Antioquia, claustro en donde vivió sus más aleccionadoras experiencias.

Debido a los constantes paros y protestas del Alma Mater no pudo terminar la carrera. A muy temprana edad fue llamado a conformar grupos de rock o integrar bandas y orquestas de todo tipo. Su primer desafío fue con Los Duendes, un grupo de jóvenes entusiastas de Calasanz y la Floresta, con quienes tocaba rock y jazz.

Luego integró la banda de Juan Nicolás Estela, un músico vallecaucano que grabó con Sonolux.

Después pasó a Los Andinos, grupo del arreglista Guillermo Torres, con quien tuvo una buena relación.

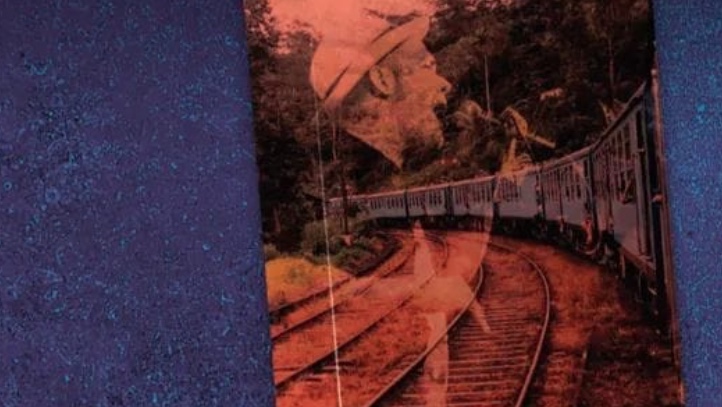

Pero sin duda, su mejor momento lo pasó con Los Monjes, orquesta con la que grabó la canción En el tren del seis, una recurrente pieza decembrina.

Gracias a esa canción, César pudo emular a su padre viajando a varios países y presentándose en infinidad de ferias y carnavales. Y esa festiva correería continúo cuando pasó a La Bandita, de Juancho Barrios. El maestro lo tenía todo: licor, plata, mujeres, drogas y juventud.

Se la pasaba en restaurantes finos, dormía en los mejores hoteles y se acostaba con las mujeres más guapas que la noche podía brindar. A veces, pasaban días sin que viera el sol y sus ojos siempre estaban rojos.

Después de La Bandita pasó tres años tocando con Julián y Su Combo, orquesta de planta del Hotel Intercontinental en los años ochenta. Con ellos tocó junto a grandes artistas como Camilo Sesto, Jose Jose y Juan Gabriel.

Y aunque en su época de estudiante logró escribir hasta 30 canciones, jamás se preocupó por grabar alguna, pues siempre le gustó dejarse llevar por la orquesta, sin resquemores, sin envidias.

En la UdeA conoció a Patricia Molina, una artista plástica que enseñaba en el San José de las Vegas. La enamoró, se fue a vivir con ella y la embarazó. La unión duró poco, pero sirvió para darle vida a Clarita, la única hija del maestro, y quien hoy tiene 40 años y vive en Estados Unidos, país donde se gana la vida como guitarrista y cantante.

Y como a toda fiesta le llega su final, la vida tumultuosa del maestro se desmoronó de un momento a otro. Tanto licor y tantas drogas lo mantuvieron obnubilado por mucho tiempo, extraviado en una alucinación. Los años fueron mostrándole la realidad, hasta que una mañana se miró al espejo y vio su rostro cargado de arrugas. Se había hecho viejo, débil, y ya no le quedaba un solo peso.

Las parrandas mellaron su creatividad y su equilibrio. Las orquestas y los grupos dejaron de llamarlo y se vio obligado a ganarse el pan de cada día recorriendo cantinas, bares y restaurantes en el centro de Medellín.

Desde hace diez años, el maestro deambula como alma en pena por las calles del centro, tocando un viejo saxofón por las monedas que puedan darle. Con eso paga un cuarto de hotel, alguna sopa y pastillas para el dolor de cabeza. Eso sí, primero el aguardiente, o el ron, o la cerveza, porque algo que caracteriza al Master es su honestidad.

Hace poco, dos viejos amigos de la Universidad le ayudaron para que grabara dos CDs. Uno lo llamó Doña Fanny, en honor a su madre, y el otro The Master, para dejar su huella.

Como un pordiosero recorre las calles, desafiando el frío, el hambre y la muerte. Varias veces ha tenido que dormir en andenes, defendiendo su hombría y sus pocas pertenencias. Ya le han robado varios saxofones, pero con la ayuda de sus amigos bohemios vuelve a conseguirlos, porque el maestro es un terco, un sobreviviente que espera dar batalla hasta el último aliento, siempre con un aguardiente, siempre con su saxo.

Y qué importa si lo juzgan o lo miran con lástima, pues desde que la botella esté llena y la garganta fuerte, la vida podrá continuar, al menos una noche más.

Le recomendamos: El bar sin nombre